∧ 創業者ご挨拶

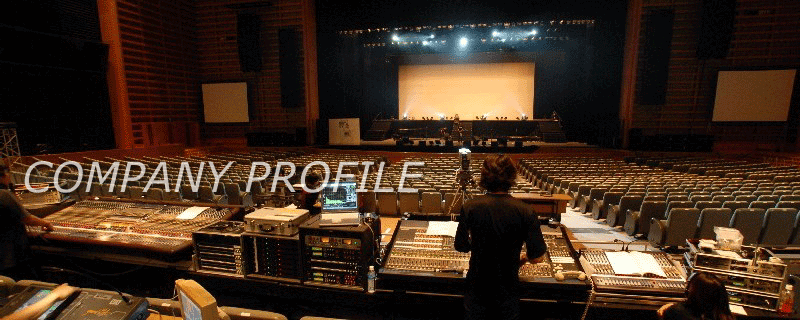

今日の日本では、全国各地でイベントやコンサートが日常的に開かれ、屋内・屋外を問わず個性的で様々な規模の催物が毎日のように行われています。その催し物を、音響面から支えるプロフェッショナルなサウンドシステムの重要性も、日増しに高まっているといえましょう。

私ども、東京音響通信研究所(通称:東京音研)では1965年の設立以来、このサウンドシステムのフィールドで活動を続け、日夜研究を重ねております。

その活動の一端として、1973年に「株式会社 大阪音響通信研究所 (通称:大阪音研)」、1984年に「株式会社 東京音研放送サービス(通称:TOS=トス)、1994年に「株式会社 東京音研映像」を発足いたして参りました。

また、PA業務だけではなくホールなどの設計施工・管理、テレビ音声・映像業務、ラジオ音声業務など、幅広い活動にチャレンジしています。

∧ 会社概要

| 創立 | 1965年5月1日 |

| 資本金 | 15,000,000円 |

| 代表者 | 代表取締役 大野泰伸 |

| 所在地 | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-1 |

| 電話 | 03-3877-5801 |

| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 五反田駅前支店 三井住友銀行 五反田支店 みずほ銀行 浜松町支店 商工中金 |

| 加盟 | NPO法人日本舞台技術安全協会会員 特定ラジオマイク利用者連盟会員 日本舞台音響事業協同組合会員 日本舞台音響家協会会員 |

∧ 業務内容

■外国・国内アーティストコンサートツアー、室内外コンサート、演劇、催事等の音響プランニング、音響オペレーション、及びレコーディング業務

■コンベンション、国際会議、企業イベント等における音響プランニング及びオペレーション

■コンサートホール、ホテル、テーマパーク、スタジオ等、各種施設における音響プランニング

- Kanadevia HALL:音響設計・製作施工・オペレーション及び管理

- 新宿BLAZE:音響設計・製作施工・オペレーション及び管理

■コンサートホール、ホテル、テーマパーク、スタジオ等、各種施設における音響管理、及びオペレーション

- 日本武道館:音響管理及びオペレーション(音響指定業者)

- 東京ドーム:音響管理及びオペレーション(音響指定業者)

■音響工学に基づく各種音響測定・データ作成研究管理

- 札幌ドーム音響測定:Meyersound社 SIMシステムを使用

- 東京ドーム音響測定:Meyersound社 SIMシステムを使用

- 名古屋ドーム音響測定:Meyersound社 SIMシステムを使用

■音響機器 既存システム改良、ライブハウス店舗の音響環境診断と改良提案

■テレビ・ラジオ局における音声・映像業務(中継・放送・録音・技術管理委託)

- グループ会社の(株)東京音研放送サービスまたは(株)東京音研映像が担当させていただきます。

∧ ホール管理業務

当社が管理を担当しているホールの詳細です

| Kanadevia HALL | |

| 住所 | 〒112-8575 東京都文京区後楽1丁目3-61 |

| 電話 | 03-3817-6783 |

| FAX | 03-3817-6187 |

| URL | http://www.tokyo-dome.co.jp/tdc-hall/ |

| 当社担当者 | 角橋彩 |

詳細はMEETS PORTのウェブサイトをご覧いただくか、Kanadevia HALLまでお問い合わせください。

音響機材のリストはこちらからダウンロードしていただけます。

| 日本武道館 | ||||||||||||||||

| 住所 | 〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園2-3 | |||||||||||||||

| 電話 | 03-3216-5100 | |||||||||||||||

| FAX | 03-3216-5117 | |||||||||||||||

| URL | http://www.nipponbudokan.or.jp/ | |||||||||||||||

| 当社担当者 | 勝田大右 | |||||||||||||||

| 主なPA機材 |

|

|||||||||||||||

詳細は日本武道館のウェブサイトをご覧いただくか、当社担当者までお問い合わせください。

| 豊洲PIT | |

| 住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23 |

| 電話 | 03-3531-7888 |

| FAX | 03-3531-7836 |

| URL | http://toyosu-pit.team-smile.org/ |

| 当社担当者 | 畑中宏允 |

詳細は豊洲PITのウェブサイトをご覧いただくか、当社担当者までお問い合わせください。

| TACHIKAWA STAGE GARDEN | |

| 住所 | 〒190-0014 東京都立川市緑町3-3 N1 |

| 電話 | 042-524-8882 |

| FAX | 042-524-8848 |

| URL | https://www.t-sg.jp/ |

| 当社担当者 | 山本歩睦 |

詳細はTACHIKAWA STAGE GARDENのウェブサイトをご覧いただくか、当社担当者までお問い合わせください。

∧ 会社沿革

| 1965(昭和40)年5月1日 | 株式会社東京音響通信研究所(通称=東京音研)を発足 代表 岡本広基 |

| 1973(昭和48)年11月13日 | 株式会社大阪音響通信研究所(通称=大阪音研)を発足 |

| 1975(昭和50)年10月 | 東京音研を東京都文京区より東京都港区に移転 |

| 1983(昭和58)年4月 | 東京音研を東京都品川区大崎に移転 |

| 1984(昭和59)年4月 | 大阪音研を大阪市東区より大阪市東淀川区に移転 |

| 1985(昭和60)年1月1日 | 香港音研をENGINEER IMPACT LTD.に技術提携会社として発足 |

| 1989(平成元)年10月 | 東京音研を東京都品川区北品川に移転 |

| 1990(平成2)年6月 | 神奈川県藤沢市に機材センターを設立 |

| 1994(平成6)年7月 | 株式会社東京音研映像を東京都文京区後楽に発足 |

| 1996(平成8)年8月 | 東京都江戸川区南葛西に機材センターを移転 |

| 2010(平成22)年7月 | 東京都江戸川区臨海町に本社及び機材センターを統合 |

| 2022(令和4)年6月 | 代表 大野 泰伸 就任 |

| 2025(令和7)年10月 | 社名を東京音響通信研究所から株式会社東京音研に変更 |

∧ グループ会社

| 株式会社 大阪音研 | |

| 住所 | 〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟 1-2-28 |

| 電話 | 06-6478-8900 |

| FAX | 06-6478-8833 |

| URL | http://www.osaka-onken.co.jp/ |

| 株式会社 東京音研映像 | |

| 住所 | 〒102-0081 東京都千代田区四番町5-6 日本テレビ四番町ビル1号館3F |

| 電話 | 03-3556-8733 |

| FAX | 03-3556-8734 |

| URL | http://www.onken-ez.co.jp/ |

| 株式会社 東京音研放送サービス(TOS=トス) | |

| 住所 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-8 門前ビル4階 |

| 電話 | 03-5777-1522 |

| FAX | 03-5777-1523 |

| URL | http://tosweb.jp/ |

∧ 安全対策

当社では、NPO 法人日本舞台技術安全協会 (JASST) に加盟し、当社社員が労働安全衛生法に基づく職長等教育の受講、または低圧電気取り扱い特別教育の受講などで、安全への対策を行っております。現在の職長等教育受講者は約 90 %で、早期に全社員が職長等教育を受けられるよう調整を行っております。

日本舞台技術安全協会の会員は現在のところ舞台美術・音響・照明の会社が中心となっていますが、舞台監督・映像などの舞台技術にかかわる全職種の方々が職長等教育を受けていただけるよう活動しております。

日本舞台技術安全協会の活動内容などの詳細はホームページhttps://www.jasst-safety.comをご覧ください。

∧ 行動計画

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する

1.計画期間 2024年10月1日〜2027年9月30日(3年間)

2.計画の目標

- 1) 制度の周知(2024年10月〜)育児休業に伴う休業給付や、社会保険料免除などの制度の周知を行なう。

- 2) 育児休業の取得促進(2024年10月〜)育児休業に関する制度の周知を徹底し、男性社員の育児休業取得率を30%に引き上げることを目指す。

- 3) 育児と仕事の両立支援(2025年1月〜)育児と仕事を両立しやすい勤務制度を整備する。

- 4) 職場環境の整備(2025年4月〜)社内に相談窓口を設置し、男性も相談しやすい環境を整える。

3.具体的な取組み内容と実施時期

- 1) 2024年10月〜 育児休業制度に関する案内などを作成し、社内ポータルサイト等にて周知を行なう。希望者には個別に説明を行なう。進捗を確認し、必要であればフォローアップを行なう。休業取得者に、取得状況やメリット、問題点等をヒアリングし、ロールモデルとして制度周知と共に情報提供を行なう。

- 2) 2025年1月〜 業務共有を促進し、業務のマニュアル化を行なう。残業抑制しやすい環境を作り、外部ス タッフなどで即戦力を補充できるような環境を整える。

- 3) 2025年4月〜 社内に相談窓口を設置し、積極的に従業員からの相談に対応する体制を強化する。 相談窓口の利用状況をモニタリングし、要望や改善が必要であれば随時対応する。

4.実施体制

-

行動計画の実施にあたっては、管理職やリーダーが責任者として取り組みを推進する。 取締役会で定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて計画を修正する。

5.評価方法

- 1) 育児休業制度の認知状況を把握

2025年3月に社内アンケートを実施。改善の必要があれば再度周知を強化する。 - 2) 育児休業取得率目標の確認

2027年3月に達成状況を確認、評価。次の目標策定時に参考とする。